作者:張洪泉

前幾天,李保華先生在微信上發(fā)了兩張照片,一張是山東省人民政府辦公室頒發(fā)的優(yōu)秀成果榮譽證書,一張是一本書《聊城古今五千年》。看這本書感覺很面熟,回家一看,在我書架上確實放著一本。這本書是一次我外出回來后,出現(xiàn)在我辦公室桌子上,盡管不知道是誰送來的,但我非常喜歡,畢竟我手頭上有了一本聊城的歷史梗概。

這些年來,天南地北的朋友一聽說我是聊城的,很多肅然起敬,交流后才知道,朋友們認為聊城是個有文化的地方,從古至今有很多名人、名勝古跡。對于聊城的名人,我知曉一些,很多名勝古跡都沒去過,像《聊城古今五千年》第一頁彩圖上的倉頡墓和蚩尤冢,我都沒去了。盡管2015年國慶節(jié),中國江西網(wǎng)胡波總來聊,路線上本來有蚩尤冢,但最后因時間問題沒有成行。

聊城是一個有歷史、有文化的城市,幾千年來,歷史變遷,典故頗多,一本《聊城古今五千年》顯然不能細說,但提綱挈領(lǐng),是一本很好的資料目錄類的書籍。對聊城的很多典故、很多事件,可以一目了然,掌握大概,再去細查,這是該書對我的一個意義。關(guān)于聊城為什么叫聊城,以前很多同學(xué)、朋友開玩笑說是“聊天之城”。在該書上介紹說:“春秋時聊、攝二城,齊之西鄙地,因國衍城,故名聊城。”由此,我才真正明白聊城名字的來源,如不看此書,不知名字之源,作為聊城人,我感覺有點難堪。

瀏覽“大事紀年”,發(fā)現(xiàn)歷史上有很多事情,記錄的比較詳細,對自然災(zāi)害記錄較多。洪武三年(公元1370年)壽張集再次被洪水沖毀,撤銷壽張縣,所屬村鎮(zhèn)分別劃歸陽谷縣、宿城縣。而洪武八年(1375年)東阿縣城新橋鎮(zhèn)被河水沖刷陷落,東阿縣城治遷至谷城(今平陰縣東阿鎮(zhèn)),而當時卻歸屬兗州。觀看歷史,才知道原來很多事情不是現(xiàn)在的樣子,因自然而變,因人力而改。

看歷史也有一些疑惑,清朝時期的教育是不是該政府出錢?該書記載了同治二年(1863年)六月的一個事件:聊城南門內(nèi)考試院倒塌,東昌知府曹炳輝首倡捐俸三百兩興工修繕,八月竣工,邑人傅繩勛做碑記。看到這段時,我突然想到,這個考試院為什么倒塌,是偷工減料,還是維護不到位,有沒有追究相關(guān)人員責任。后來一想,我這只是現(xiàn)代人的思維,哈哈一笑作罷。

光岳樓是中國名樓,當前或者此前,有人推出過中國四大名樓,其居其一,但聲望不如岳陽樓、滕王閣和黃鶴樓。和很多人的想法一樣,我也認為是沒人在聊城寫過作品,看完“聊城古詩詞”一章,我突然發(fā)現(xiàn),原來像孔子、漢武帝、曹植、王維、李白等數(shù)百個各歷史階段的名人,都寫過聊城,只是作品影響不如《鴛鴦樓記》、《滕王閣序》大而已,且寫光岳樓的人也沒大的影響。

知古而勵今,觀看《聊城古今五千年》,能知道我們祖先曾在這片土地上耕耘、斗爭和成功過,很多都記錄到中國歷史書上,給當前發(fā)展留下了寶貴的財富。能有幸生存在這片土地上,能和勤勞奮進的聊城人一起生活,再看看那個“讓他三尺又何妨”的三尺巷,幸福之感頓生。見賢思齊,於我心有戚戚焉。

《聊城古今五千年》,書雖好,不敢獨享。寫這稿子,一是因為朋友贈書,彰其用心之作,寫之以記;二是李保華先生那里尚有書可售,想讀的朋友可購。

深秋泰山彩石溪

深秋泰山彩石溪 青門引 ·任府吟

青門引 ·任府吟 山湘子畫雞點冠

山湘子畫雞點冠 關(guān)于舉辦2015“齊魯銀行杯”聊城市曲藝文化藝術(shù)周

關(guān)于舉辦2015“齊魯銀行杯”聊城市曲藝文化藝術(shù)周 華北放不下一張書桌,是日本侵略者的罪行

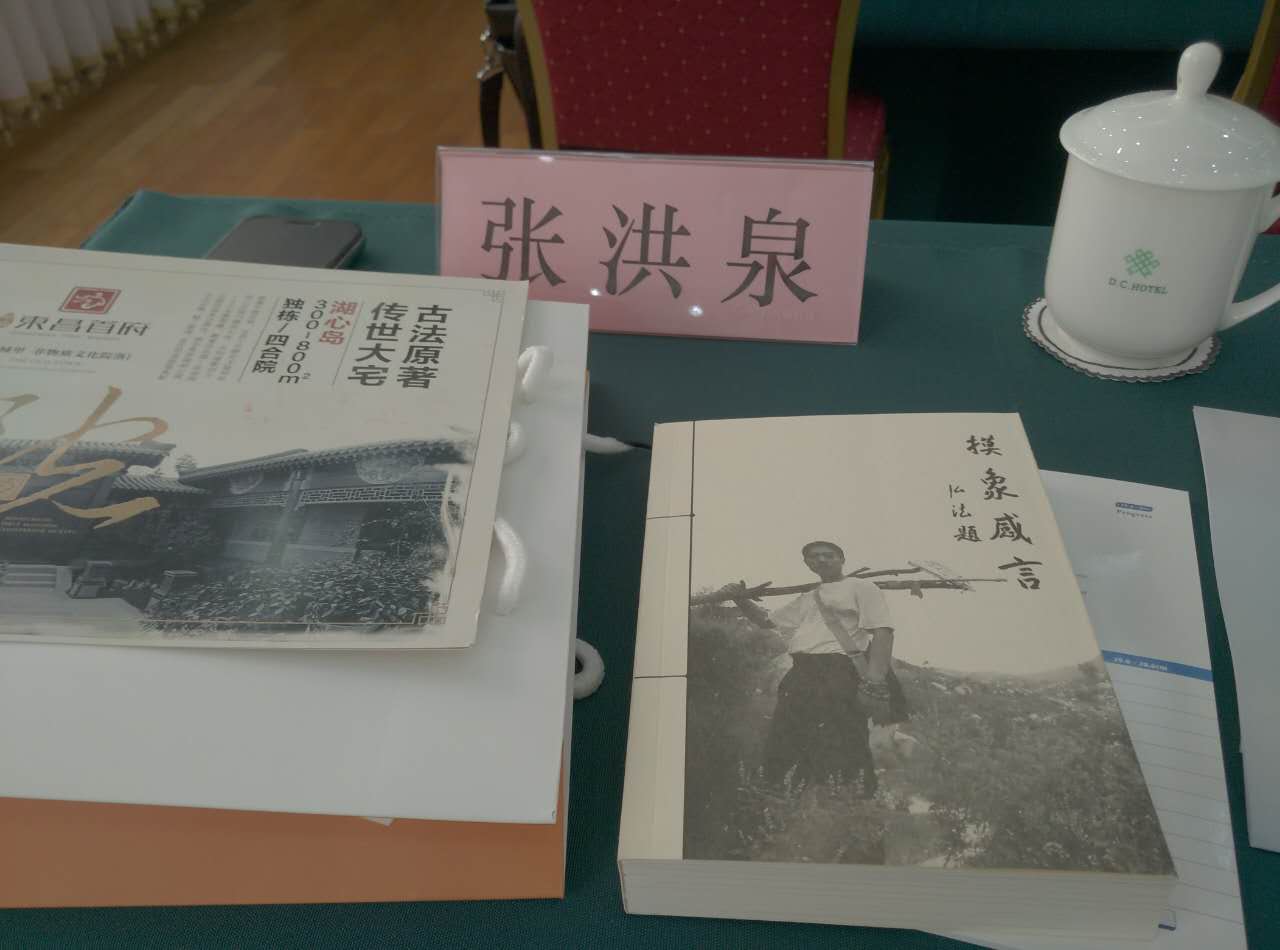

華北放不下一張書桌,是日本侵略者的罪行 讀《摸象感言》:每個人心中都有一座如來山

讀《摸象感言》:每個人心中都有一座如來山 看看那些曾經(jīng)影響中國的落榜生

看看那些曾經(jīng)影響中國的落榜生