作者:薛艷甜 稿源:三尺巷 編輯:王小蒙

轉九曲又稱轉燈,是在黃河流域流傳著的一種漢族民俗文化活動,它不像秧歌,需要學扭;它不像嗩吶,需要學吹;它不像信天游,需要學唱。它只要兩只腳,會走就行。上至九十九,下至剛會走。即使走不動的老人,還未學步的小孩,也會在家人的背抱托攜下,去“轉燈”,這是從陜北流傳過來的古老的習俗。它是一個宏大的場面,它是一種集體的狂歡。

“轉九曲”是一些粗通文墨人的表述,“九曲黃河陣”是文化高深人的文化稱謂,陜北人習慣叫“轉燈”。“燈”,自然是主題了。燈不大,比毛桃大,比蘋果小,就像窯里的油燈,但不是瓷的,不是鐵的,是面的,是泥的,也是蘿卜的、洋芋的。陜北人土性,蘿卜切大塊兒,洋芋削個多半,中間挖個坑,就是燈碗。碗里倒上老麻油或清油,用高粱細秸切成兩厘米許的T字小節(jié),纏上棉花,就是燈芯。冬天的風微微吹過來,燈里的火光搖搖曳曳,乍明乍暗,很像天上的星星,眨著生動的眼睛。燈桿是高粱稈,倒栽,桿端是泥捏的燈盤,燈盤上沿,圍的是紙粘的五色燈罩。離遠看,點點嫣紅,甚是好看。

“燈”是內容,“轉”是形式;這里的“形式”遠大于“內容”。“轉”不是瞎轉,不是亂轉,是有章法地轉。這個章法很嚴格,也很嚴謹,必須謹遵跟行。否則,轉不好,一個晚上也轉不出來。九曲猶如迷宮,陣勢很大,橫成19行,豎成19行,橫豎相間交叉為“城”狀,環(huán)環(huán)相扣,如意串連,大城套小城,小城連大城,城城相連,方方成陣。從外看,它就是一個四四方方的大方陣,里邊又包蘊九個小方陣。陣中九方,依九曜排列,按方位分為東、南、西、北、中、太陽、太陰、羅睺、計都。縱與橫的交錯點上栽的是燈,總共有361盞,再加上進出門的四盞,是365盞,正好與一年的365天吻合。迷就迷在它的都一樣與都不一樣上。粗粗地看,九個小方陣都是一樣的吉祥富貴不斷頭圖案,橫平豎直,方方正正,出口與入口也都沒有什么區(qū)別,僅只一燈之隔。不一樣的是,只能從入口進,從出口出,九曲的每一盞燈區(qū)都要轉到,還不能重復。

夜幕四合,一輪明月朗照大地,陣口四周早已圍得里三層外三層,人們都想,早進早出,拔個頭籌,搶個早運。嘩啦——門開了,潮水一般的人流一起涌向入口,你擠我推,你搡我擁,像一條龍一樣游走在九曲陣里。燈里人,人里燈;人在燈中,燈在人中。人也,燈也,都是九曲陣也。

不說了,我去轉九曲啦!

2018,聊城那場姍姍來遲的雪

2018,聊城那場姍姍來遲的雪 這樣做,你愛車保養(yǎng)就可以便宜好多錢

這樣做,你愛車保養(yǎng)就可以便宜好多錢 開門紅的戰(zhàn)鼓已經擂響

開門紅的戰(zhàn)鼓已經擂響 【美文】前進中的太平洋

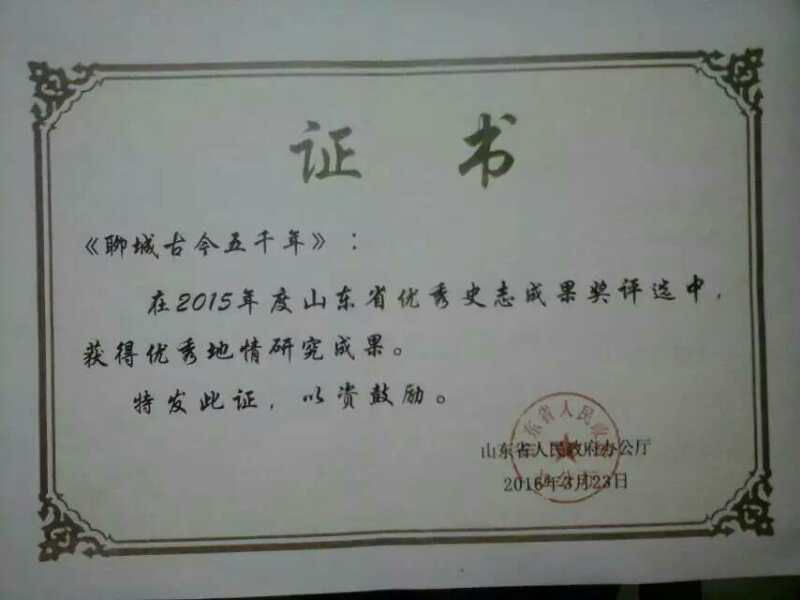

【美文】前進中的太平洋 《聊城古今五千年》值得一看

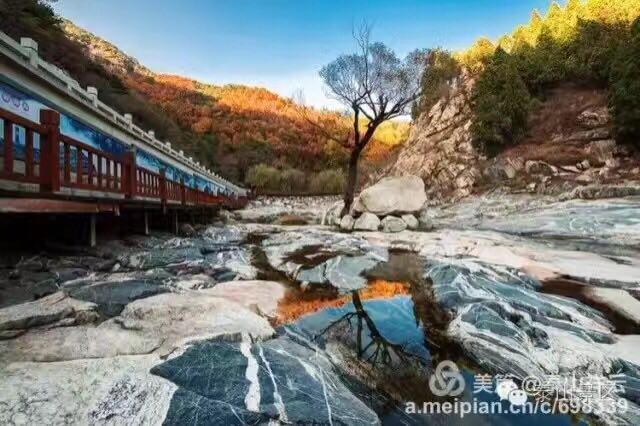

《聊城古今五千年》值得一看 深秋泰山彩石溪

深秋泰山彩石溪 青門引 ·任府吟

青門引 ·任府吟