作者:袁文良 稿源:三尺巷 編輯:王剛

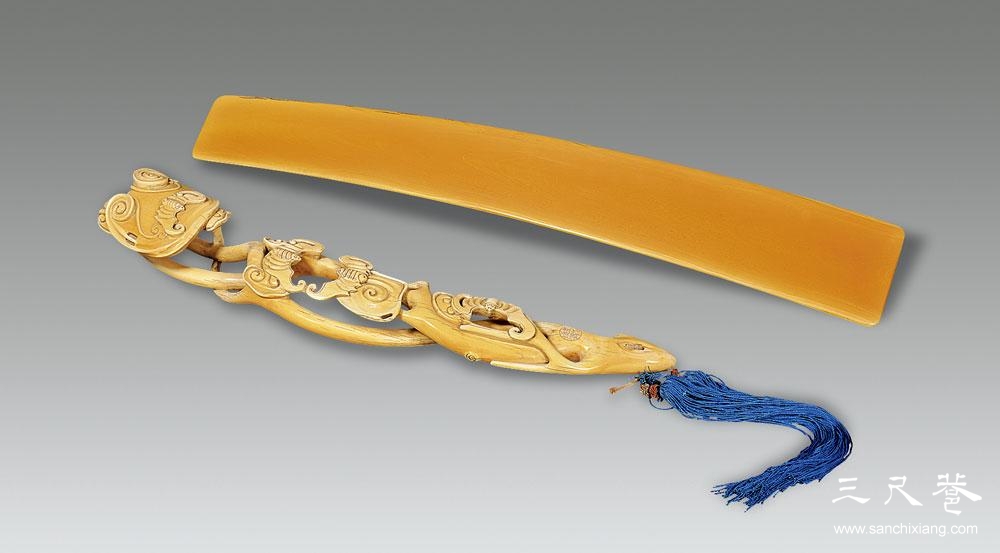

我們?cè)谛蕾p眾多的古裝戲時(shí),總可以看到大臣們?cè)诔⑸习菀娀实蹠r(shí),手中都捧有一塊狹長、中間略呈彎曲的板子,這塊板子叫“笏板”,也叫“朝笏”、“朝板”、“手板”,其主要作用是古代大臣朝見天子時(shí),用來記錄天子的命令或旨意,也可用來書寫向天子上奏的章疏內(nèi)容,以免會(huì)朝時(shí)忘記,同時(shí)也表示自己對(duì)朝廷盡職盡責(zé)。漢末劉熙所著《釋名》中記載:“笏,忽也,備忽忘也。”據(jù)說,笏板還有另外一個(gè)作用,那就是大臣朝見天子時(shí),要用笏板擋住自己的臉,眼睛不能亂轉(zhuǎn),更不能直盯著皇帝啟奏事情,要雙眼望著笏板,用以彰顯龍威,表示對(duì)天子的敬意。

據(jù)史籍記載,我國早在3000多年前的商周時(shí)期就有了笏板,當(dāng)時(shí)主要以竹作為制作材料,有少數(shù)以玉來制作,以玉為材料制作的也稱之為“圭”。秦漢之后又經(jīng)改變形式,依官階大小,分別用玉、象牙或竹片、木板制成。對(duì)笏板的使用,各朝代都有不同的規(guī)定,唐代五品以上的官員用的是由象牙制成的笏板,故稱為“象笏”;六品以用的笏板則是由竹子制作的,也稱為“竹笏”。明朝時(shí),則規(guī)定四品以上的高官才能執(zhí)象笏,五品以下官員只能執(zhí)木笏。對(duì)此,明代崇禎末年國子監(jiān)生張自烈撰著的《正字通》中有明確記載:“明制,笏,四品以上用象牙,五品以下用木。”而到了清朝,由于滿族人以騎馬為主,手要拿鞭子牽馬繩,空不出手來拿笏板,加之習(xí)俗及禮節(jié)上的差異,笏板便逐漸被廢棄不用了。

故鄉(xiāng) 故鄉(xiāng)

故鄉(xiāng) 故鄉(xiāng) 路過倉頡廟

路過倉頡廟 柳公權(quán)詩勸鄰里

柳公權(quán)詩勸鄰里 “懶”的自述

“懶”的自述 莫讓失落失意綁架了自己

莫讓失落失意綁架了自己 挺起胸膛生活

挺起胸膛生活 買車傳奇

買車傳奇