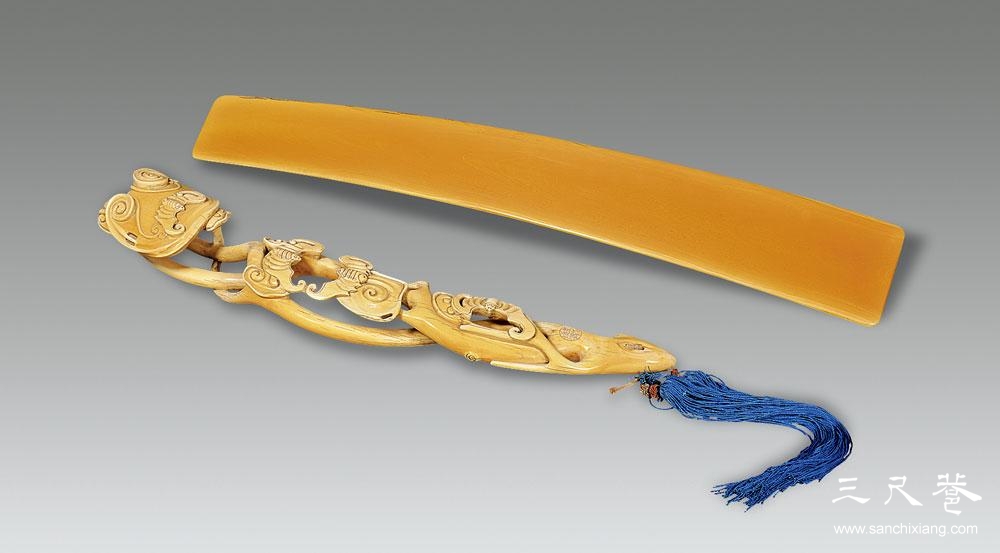

眾臣在朝中手執(zhí)笏板朝會(huì)天子,笏板的大小自然也有規(guī)定。《禮記》中明確記載:“笏長(zhǎng)2尺6寸,中寬3寸”。對(duì)于笏板的形狀,古代也有具體的規(guī)定:三品以上的笏,前拙后直;五品以上,前拙后屈,后又改為上圓下方。此物件雖然不大,但在中國(guó)古代卻是地位的象征。唐代李大師與其子李延壽兩代人共同編撰的《北史·李穆傳》中記載:“其一門(mén)執(zhí)象笏者百余人。”這就是說(shuō),一戶人家有百余人持笏板朝見(jiàn)皇帝,可見(jiàn)其家族顯赫。明代文學(xué)家歸有光的名篇《項(xiàng)脊軒志》中記述曰:“頃之,持一象笏至,曰:‘此吾祖太常公宣德間執(zhí)此以朝,他日汝當(dāng)用之。’”這就是說(shuō)歸有光的祖母拿著先人用象牙制作的笏板勉勵(lì)歸有光勤奮讀書(shū),希望他將來(lái)也能執(zhí)笏板在朝廷為官。唐朝時(shí),有的笏板稍短一些,著名畫(huà)家閻立本創(chuàng)作、現(xiàn)藏故宮博物院中國(guó)十大傳世名畫(huà)之一的《步輦圖》,描繪了唐太宗和前來(lái)迎接文成公主進(jìn)藏的吐蕃使臣祿東贊會(huì)見(jiàn)的情景,其中的兩個(gè)唐朝官員手捧的就是稍短的笏板。

另外,古代官員上朝時(shí)原則上一人只允許捧一只笏板,但公務(wù)繁忙、要上奏事件多的的官員則允許用幾個(gè),但都拿在手里很不方便,于是便找人縫制一個(gè)放笏的袋子,專門(mén)來(lái)裝這些笏板,稱為“笏囊”,且由一個(gè)隨從背著一同上朝。后來(lái)這種做法竟成一種時(shí)尚,官員們紛紛仿效,以顯示自己公務(wù)繁忙。

三言兩語(yǔ)說(shuō)“笏板”

三言兩語(yǔ)說(shuō)“笏板” 故鄉(xiāng) 故鄉(xiāng)

故鄉(xiāng) 故鄉(xiāng) 路過(guò)倉(cāng)頡廟

路過(guò)倉(cāng)頡廟 柳公權(quán)詩(shī)勸鄰里

柳公權(quán)詩(shī)勸鄰里 “懶”的自述

“懶”的自述 莫讓失落失意綁架了自己

莫讓失落失意綁架了自己 挺起胸膛生活

挺起胸膛生活 買車傳奇

買車傳奇