作者:袁文良 稿源:三尺巷 編輯:王剛

裙子,是當(dāng)今廣大女同胞喜愛的著裝。特別是炎炎夏日,穿一套顏色淡雅的裙裝,不僅給人以清涼舒適之感,而且能更好地顯示出女性特有的輕盈與豐姿。

裙子,在我國可謂源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。在遠(yuǎn)古時(shí)代,我們的先祖?zhèn)優(yōu)橛洌脴淙~或者獸皮連在一起,并稱之為“裙”,東漢經(jīng)學(xué)家劉熙在《釋名·釋衣服》中記載:“裙,群也”,就是說所謂的“裙”,就是把許多小片樹葉和獸皮連接起來,而這則可謂是裙子的雛形。

相傳在四千多年前,黃帝即定下“上衣下裳”的制度,規(guī)定不同地位的人著不同顏色的衣裳。那時(shí)的“裳”,就是“裙”。《五代實(shí)錄》中說:“古所貴衣裳連,下有裙隨衣色而有緣;堯舜已降,有六破及直縫,皆去緣;商周以其太質(zhì),加花繡,上綴五色。蓋自垂衣裳則有之,后世加文飾耳……隋煬帝作長(zhǎng)裙,十二破,名仙裙。”這里的“破”是指“裙”衣的皺褶,從中我們完全可以看出裙子的演變。

漢代時(shí),裙子便流傳開來。從近些年出土的漢代陶俑、舞伎俑所著服飾來看,那時(shí)人們的著裝是上衣甚短,裙子甚長(zhǎng),且都有皺褶,即所謂“褶裥裙”,類似如今朝鮮人的裙裝。漢代經(jīng)學(xué)家劉歆所著的《西京雜記》和與名將伶玄合著的《趙飛燕外傳》中,都記載有漢成帝皇后趙飛燕的故事:趙飛燕身穿云英紫裙,裙裾飄飄;鼓樂聲中,在太液池畔翩翩起舞,恰時(shí)大風(fēng)突起,身若輕盈的燕子被風(fēng)吹起。成帝忙命侍從將她拉住,沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇后得救了,而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是,起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此,宮女們競(jìng)相效仿,這便是當(dāng)時(shí)的“留仙裙”。爾后,這種褶裙流入民間,受到民女的青睞。

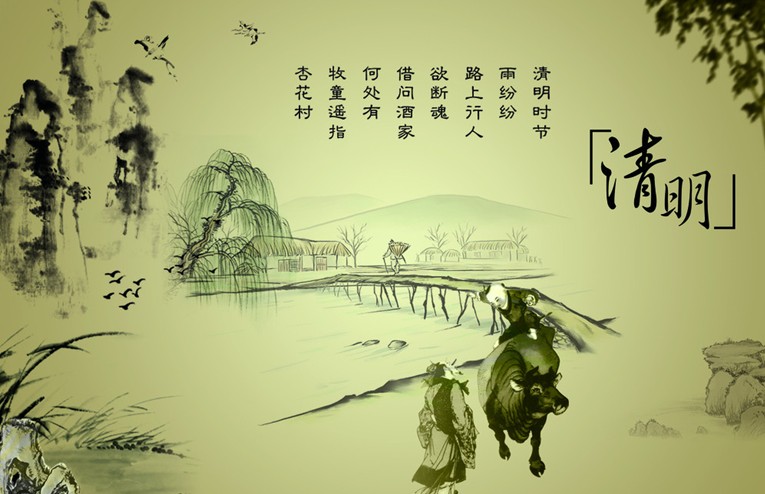

清明時(shí)節(jié)

清明時(shí)節(jié) 榆錢兒

榆錢兒 清明品賞清明聯(lián)

清明品賞清明聯(lián) 春天的味道

春天的味道 清明節(jié)是幾月幾日:賞詩度清明

清明節(jié)是幾月幾日:賞詩度清明 春天不是讀書天

春天不是讀書天 給自己做一本品讀的書

給自己做一本品讀的書