魏晉以后,裙子的花色式樣不斷增多,除了普通的長裙之外,還有絳色紗復(fù)裙、丹碧紗紋雙裙、紫碧紗紋雙裙、丹紗杯文羅裙等,這是裙裝從單裙向雙裙發(fā)展的開端。十六國時期,又出現(xiàn)了“間色裙”,梁代沈約在《宋書·羊欣傳》中記載:王獻(xiàn)之當(dāng)吳太守時,曾趁羊欣睡覺時,在羊欣的新白絹裙子上題書數(shù)幅而去。羊欣本善書,得此真跡,書法大有長進(jìn)。隋唐以后,裙子的樣式基本承襲了南北朝時的風(fēng)格,間色裙仍為人們普遍采用,但長度比前代有明顯增加,有的還增加了裙幅,使裙子更加蓬然豐滿,用料上也多采用綾羅綢緞,更顯得瑰麗多彩,又被稱之為“襦裙”。初唐時流行的紅色裙子,被稱為“血色輕羅碎褶裙”,后來陸續(xù)出現(xiàn)黃色、綠色等更加鮮艷的裙子。大詩人白居易的《小曲新詞》一詩就描繪了紅裙少女在明月下的情景,使人感悟到月色和裙色的相映生輝:“紅裙明月夜,碧殿早秋時;好向昭陽宿,天涼玉漏遲”。而詩人孟浩然的《春情》一詩則把長裙的風(fēng)姿摹寫得曼妙無比:“坐時衣帶縈纖草,行即裙裾掃落梅”。王昌齡的《采蓮曲》一詩比喻羅裙和荷葉一般青翠,猶如在湖光山色中繪就一幅絕妙的畫卷:“荷葉羅裙一色裁,芙蓉向臉兩邊開;亂入池中看不見,聞歌始覺有人來”。

時至宋代,裙子承襲了唐代的襦裙,并成為日常生活中的主要服飾,只是色彩上以素雅為主,并出現(xiàn)了六幅、八幅、十二幅的形式,而且褶裥更多,紋飾也更加多彩,有彩繪的,有染纈的,有作銷金刺繡的,有綴珍珠的……其中以色彩艷麗的石榴裙最負(fù)盛名,而紅色裙則成了歌舞歌伎的專利。此時由于受少數(shù)民族服飾的影響,裙子的衣襟形式可左可右,以右為主。在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉制的圓環(huán)飾物——“玉環(huán)綬”,用來壓住裙幅,使裙子在人體運(yùn)動時不至于隨風(fēng)飄舞而有失優(yōu)雅莊重之儀。到少數(shù)民族執(zhí)政的遼金元時期,漢族所用裙式基本上沿襲宋代遺制,而少數(shù)民族的裙裝則較多地保留了本民族的特點(diǎn)。如遼金時期的契丹、女真族,大多穿一種襜裙,顏色以深暗為主,上繡連枝花木,周身折為6裥,通常穿在團(tuán)衫之下。

百花爭艷話女裙

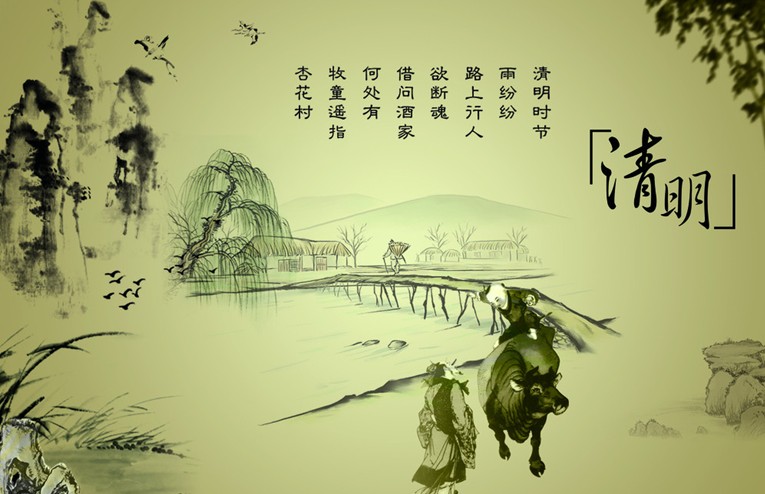

百花爭艷話女裙 清明時節(jié)

清明時節(jié) 榆錢兒

榆錢兒 清明品賞清明聯(lián)

清明品賞清明聯(lián) 春天的味道

春天的味道 清明節(jié)是幾月幾日:賞詩度清明

清明節(jié)是幾月幾日:賞詩度清明 春天不是讀書天

春天不是讀書天 給自己做一本品讀的書

給自己做一本品讀的書