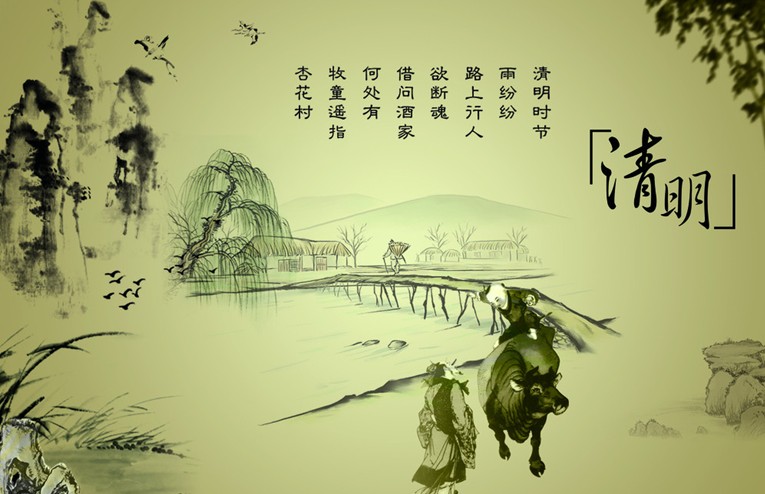

時至唐代,清明之日祭掃踏青已成為人們生活中每年必不可少的一件事情。大詩人杜甫也曾與友人于清明之日到長安郊外游春,目睹踏青掃墓的行人,詩興大發(fā),寫下了《長安清明》一詩:“早是傷春夢雨天,可堪芳草正芊芊;內官初賜清明火,上相閑分白打錢。紫陌亂嘶紅叱撥,綠楊高映畫秋千;游人記得升平事,暗喜風光似昔年。”詩人用簡潔的語言就把當時清明的風俗習慣、美好的自然景象、人們的衣著打扮等都如實地反映了出來,使人有一種身臨其境之感。另一位著名詩人杜牧在擔任池州刺使之時,也于清明之日出游,并采用純白描手法寫下了一首眾人皆知的《清明》一詩:“清明時節(jié)雨紛紛,路上行人欲斷魂;借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。”意境清新優(yōu)美,雨中行人觸景生情、孤寂沮喪、為愁思酒、為酒尋店的內心活動都惟妙惟肖。

到了宋朝,清明節(jié)踏青掃墓之風更為盛行。著名的江西詩派詩人黃庭堅出于對清明節(jié)的留戀而寫下了《清明》一詩:“佳節(jié)清明桃李笑,野田荒垅自生愁;雷驚天地龍蛇蟄,雨足郊原草木柔。人乞祭余驕妾婦,士甘焚死不公侯;賢愚千載知誰是,滿眼蓬蒿共一丘。”全詩表達有兩層意思,一層意思是說時屆初春,大自然萬物復蘇,人們紛紛外出賞青;另一層意思則是詩人從清明想到人的生老病死,有感于人生的價值問題,正如司馬遷所說:人固有一死,或重于泰山,或輕于鴻毛。

隨著時代的發(fā)展和社會的變遷,清明節(jié)的風俗越來越受到人們的普遍重視,不少身居異鄉(xiāng)的游子紛紛于此日遙望故鄉(xiāng)、祝福親人。明朝詩人高啟所作的《清明呈館中諸公》一詩,不僅把宮女官人們過清明節(jié)的情景再現(xiàn)于紙上,而且將自己的感情變化、內心活動也曲折盡致地表示出來,把人們帶入了一個生氣勃勃、吉祥如意、情景交融、悠然神遠的氛圍之中:“新煙著柳禁垣斜,杏酪分香俗共夸;白下有山皆繞郭,清明無客不思家。卞侯墓上迷芳草,盧女門前映落花;喜得故人同待詔,擬沽春酒醉京華。”

俗話說“一年之計在于春”,而清明是春天里最值得珍惜的時刻,可謂是“春天的春天”。

清明節(jié)是幾月幾日:賞詩度清明

清明節(jié)是幾月幾日:賞詩度清明 春天不是讀書天

春天不是讀書天 給自己做一本品讀的書

給自己做一本品讀的書 果果斷奶記

果果斷奶記 匆匆那年:青春片的匆匆濫觴

匆匆那年:青春片的匆匆濫觴 兒童遠程監(jiān)控手表尷尬了誰

兒童遠程監(jiān)控手表尷尬了誰 “禁止自慰”火柴備受學生歡迎 不是好事

“禁止自慰”火柴備受學生歡迎 不是好事 學生上課“人機分離”能治好“低頭族”?

學生上課“人機分離”能治好“低頭族”?