上周末,一組題為“溫州乞丐甩萬元買iPhone6”的照片在微博當(dāng)中廣泛傳播。記者獲悉,事發(fā)地點位于溫州瑞安市的萬順手機(jī)賣場,該店是當(dāng)?shù)剌^大的手機(jī)賣場,顧客較多。多名店員稱,1月9日19時30分左右,一位穿著疑似乞丐的人進(jìn)入該店,停留了10分鐘左右。不過,此人當(dāng)時未透露其職業(yè),但在場者認(rèn)為其疑似“職業(yè)乞丐”,因為錢不夠,他并沒有買手機(jī)。(1月12日《南方都市報》)

標(biāo)榜著“乞丐買手機(jī)”的標(biāo)題再次引發(fā)輿論熱議,人們將目光聚焦在“乞丐”身份和“蘋果手機(jī)”上面。其實,再熱烈的討論都有些跑偏的嫌疑。因為購買者即使身份是“乞丐”,他也有權(quán)利購買手機(jī),他的錢即使是乞討所得,也沒有偷也沒有搶。更為重要的是,“乞丐買手機(jī)”這則新聞中至今沒有確認(rèn)到底是不是“乞丐”,既然如此,討論是否已經(jīng)消失了意義?也就是說,假如人家是“乞丐”,也買了“蘋果手機(jī)”,這事招你惹你了嗎?肯定沒有。

“乞丐買手機(jī)”之所以引發(fā)熱議,根本的原因在于人們覺得乞丐獲得金錢的方式并沒有付出什么,而媒體多次報道乞丐事件中往往都是傾向于“收入高”。比如有媒體就報道乞丐在郵局一次郵寄上萬元,還需要雇人點錢;也有媒體報道,乞丐搭檔每天收入上千元。當(dāng)諸如此類的報道進(jìn)入公眾視野的時候,人們會產(chǎn)生很多假象。這包括,乞丐緣何能夠收入如此高?又拿出白領(lǐng)的收入來進(jìn)行比較。于是乎,很多人就產(chǎn)生了心理失衡,既然乞丐比自己的收入到高,那么,再次遇到乞丐到底應(yīng)該給錢還是不給錢就開始糾結(jié)不堪。這才是“乞丐買手機(jī)”引起議論的禍根所在。

其實,如果就事論事看的話,“乞丐買手機(jī)”最終沒有購買,因為錢包里只有1600元,而乞丐的身份也沒有核實,說不定人家就是一個行為藝術(shù)家呢?既然如此,我們就不要在這里說三道四,對于乞丐的討論理應(yīng)止步于法律的框架內(nèi)。即只要他們不影響到你的生活,沒有影響到公共秩序,沒有造成市容的破壞,他們喜歡選擇這種方式去生活,這本身就是一種自由和權(quán)利,誰也沒有辦法阻止。只是人們質(zhì)疑乞丐會被職業(yè)化和被組織起來,拿著人們的善意進(jìn)行行騙,這就需要引起注意。而拋開這些內(nèi)容,對其收入進(jìn)行妄加議論是沒有任何意義的。

說句不好聽的,既然你覺得乞丐收入那么高,你緣何不辭職選擇這個職業(yè)呢?道理就是如此簡單明了。而面對“乞丐買手機(jī)”引發(fā)的騷動和議論,更是凸顯了這種心理上的不平衡。活著,最是一種平衡態(tài)。乞丐能依靠自己的雙手購買手機(jī),誰也不要眼紅,因為人家根本沒招惹你。(文/王傳言)

作者:王傳言

稿源:三尺巷

編輯:王剛

誰規(guī)定年終獎不能發(fā)放衛(wèi)生巾?

誰規(guī)定年終獎不能發(fā)放衛(wèi)生巾? “桂美人”比賽怎么成了“老賴”?

“桂美人”比賽怎么成了“老賴”? 露宿者的選擇權(quán)需要制度支撐

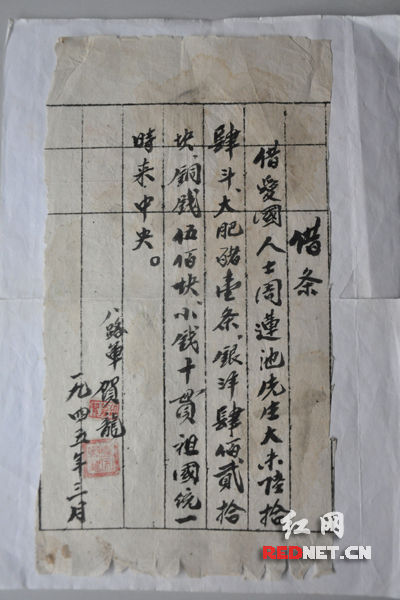

露宿者的選擇權(quán)需要制度支撐 八路軍“借條”讓人疑惑叢生

八路軍“借條”讓人疑惑叢生